そんな彼と深掘り対談してわかった写真のこと。

2020.10.23

彼のことはずいぶん前から知っていた。

彼はマルミ光機の長野工場で、若手熟練工の一人として、日々匠の技をもってフィルターの製造に携わっている。

ちょっと前までは、特殊レンズのスペシャリストとして名が通っていた。PLフィルターの貼り合わせ工程以外、ほとんどすべての工程に精通している、まさに匠の一人だ。

彼の名前だが、シャイなので伏せて欲しいとのこと。その代わり渋々作業風景のみ掲載を許してくれた。背が高くて、ぼさぼさの頭で、向上心があって、ブリティッシュグリーンの古いミニで通勤しているといった、こだわりを持つ男だ。そんなところは、彼の風貌や性格に似合っている気がする。

マルミの長野工場内には、社員が撮影した写真をA4にプリントアウトして展示するスペースがある。

そこには10点ほど、社員が思い思いに撮影した写真が美しいフレームに入れられてきちんと飾られる。写真に携わる会社としての矜持だ。

その中で、彼の写真はひと際異彩を放っていた。究極なまでに無駄が削ぎ落されたその写真は、どのジャンルにも当てはまらない、もはや彼の「観念」そのものだ。

まあみなさん、見てくださいよ。

-

壁と駐車場。最低限の色彩とプロットの中に、やさしい物語が込められているのがお分かりだろうか。

-

氷が融けて行く。極限まで無駄を削ぎ落した中に、彼は時間の経過を閉じ込めている。

写真を見てお分かりになったかどうかはわかりませぬが、彼はマルミ光機の社内で、おそらく唯一の「写真の求道者」だと私は思う。

そんな彼に興味を持った私は、HPの当コラムへ、彼の写真に対する想いなり哲学なりを寄稿してもらったら面白い読み物になるのではないか、と思っていたのだが、ようやく彼を説き伏せて、実現に漕ぎつけた…というわけである。

しかし彼は「写真の求道者」であって、ライターでは無いのだった。

「え?ボク書けませんよ!」

かくして、面白い写真とか記事を寄稿してもらって、ちゃっかり楽させてもらおうという、浅はかな私の目論見はここに瓦解する |||Orz

そして、膨大な彼のポートフォリオ(写真家の名刺代わり、履歴書ともいうべき作品の数々)を机に広げながら、ウェブというデジタル世界で、この拡げられた写真やコラムをこれからどう展開整理しましょうかと、大いに頭を悩ませることとなるのだった。

コラムを書くに先立って、内容について彼と対談みたいな打合せをした。

彼は、大量のプリントアウトされた写真の習作を、ILFORDの印画紙の箱一杯に携えて現れた。

フツーは、写真データをディスプレイで眺めながらあーだこーだ、となるのであろうが、彼は違った。机の上にプリントアウトした写真をダーっと並べて、あーだこーだが始まったのだ。

やっぱ写真はプリントしなくちゃダメですよね…という。

彼にとって、写真とは作品だ。作品とは品(モノ)であり、従って彼にとっては、プリントアウトも写真を仕上げる大事な工程なのだ。

そういった一連の工程を経て、モノとしてこの世に存在せしめて、初めて写真となる。

なるほど。かつてはデータでの納品が主だった私には、それはわかってはいたものの、改めて目の前に見せられると新鮮な驚きだった。確かに、こだわりぬいたプリントを見ると、その写真の持つ生々しさというか、作者の意図というか、思いが伝わってくるようなのだ。モノクロの炎の艶めかしさすら伝わってくる。

下の写真は、敢えてプリントアウトした写真をスキャナーで取り込んでみたものだ。が、やはり現物には敵わない。そこに作品の唯一性がある?ここ大事なところ。

そもそも、彼が写真と出会ったのはつい13年前なのだそうだ。写真館に勤めていて、ウェディングフォトなどを手掛けていたという。そこで光の使いかたなど、基礎を学んだ。

そんな中、彼を「写真道」に導いた写真がこの写真だった。

ファインダーを覗いて夢中で撮った。「これは撮るべきだ」と思ったのだと彼はいう。

この写真で、何かを写し取る、記録する、写真として残す、という行為に、初めて手応えや意味を感じたのかもしれない。

まさに写真道の萌芽である。

対談の中で、写真家の名前が彼の口をついてポンポン出てくる。

澁谷征司

上田義彦

森山大道

北島敬三

リチャード・アヴェドン

エリオット・アーウィット

ソール・ライター

梅佳代

荒木経惟

私なぞは申し訳ないが、海外の写真家はマン・レイくらいしか知らない。

とにかく、写真家について語り出したら止まらないのだ。私は聞いているふりをして彼の気が落ち着くのを待つしかないのだった。

これまでに買い集めた写真集は海外、国内、そしてジャンルを問わず、ゆうに100冊を超えるという。

むさぼるように買い、むさぼるようにページをめくったのだろう。そして、写真家が自らの写真を通して訴えかけるストーリーを、メッセージを、そして愛を、感じたのだという。

そして、いつしか自分もそんな写真を撮りたくなった。

写真の上達方法として、気に入った写真の真似をして撮ってみるという手法がある。

なるほど、あのひとはこの写真をここでこうやって撮ったのか!と学習する。

その積み重ねが、表現方法の引き出しを増やしてゆく。

やがて、次第に自分の力量との差に直面することとなる。そして次第に写真に対するモチベーションが落ちてゆく。

多くの写真家がそうであったろう。自分が写真に何を求めているのか、写真を通して何を伝えたいのか、その意味に悩み、模索し始める。

そして彼も次第にモチベーションを失ってゆく。

それなのに、写真家、北島敬三氏の門を叩くことに決めたのだ。ここがエライ!

北島敬三氏は、長野県須坂市出身の写真家で、森山大道氏に師事し、写真界の芥川賞といわれる木村伊兵衛賞を始め、多くの受賞歴を持つ大家である。北島敬三氏の写真は、スナップであろうと記録であろうと、美しさとは一線を画し、圧倒的な説得力を持って、見るものに強烈な印象を与える。彼はそこに打たれた。

少し強面でもある氏に臆することもなく、氏のワークショップに通い詰める。

そこが写真の求道者としての「強さ」である。

https://pg-web.net/workshop/workshop-2017/

北島敬三氏の指導は1:1の対話を通して行われ、内容は相当に厳しかったという。

北島氏のポリシーが、写真は、モノとして生み出して、初めて「作品」となる、というものであるから、彼の今に通じるルーツはここにあるのだが、ワークショップには必ず「作品」として持ってくることを求められたという。

写真とは、モノでなければならない。ディスプレイの透過光越しの画像は幻に過ぎない。印画紙に現像して、あるいはプリント専用紙に印刷して、モノとしての写真と向き合い、そして納得行くまで、何度も何度も写真を作る。そうして1:1で写真と向き合うことで写真を大切にする心が芽生える。そうやって「作品」が生まれる。

ワークショップの中で、この写真で自分は何を表現したいのか?したかったのか?をそれこそ何度となく問われたことだろう。そこから自問自答を経て、自分のやりたい事、撮りたいもの、表現したい事が次第に一つの確信として形成されてゆく。

「何度かワークショップを経るうちに、先生からも一定の評価を受けたんですよ」と彼は誇らしげだった。

そこで改めて、写真に対するモチベーションが高まり始めたのだという。

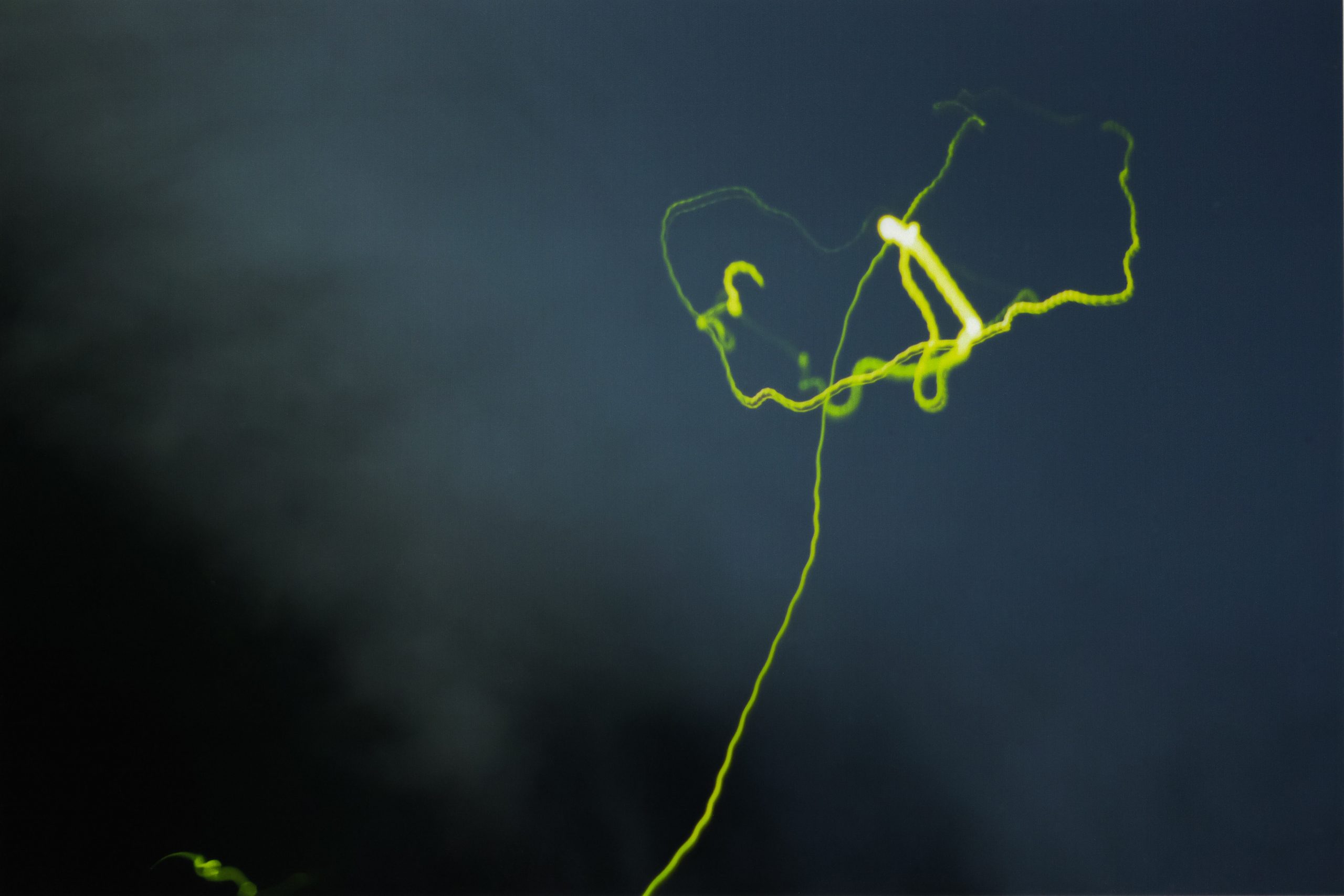

彼の撮ったホタルの写真を何枚かご紹介しよう。彼のこだわりが見えてくると思う。

-

ボク、他人と同じホタルは撮りたくないんですよね。このホタルも、シャッター開けたままホタルを走って追っかけて行ったんで…。

(これもプリントアウトをスキャンしてデジタル化したもの。実際の写真の仕上がりにできるだけ近づけたが、やはりプリントアウトのほうがはるかに良い) -

ホタルが飛びながら光ってるところを捉えたかったんですよ。何枚も失敗しました。この写真はちょうど玉ボケと重なったんで…

-

この写真、好きなんですよ。入れてください…と本人のリクエストを受けて。

-

後ろの玉ボケ、光源が蛍の光なのです。このタイミングをどんだけ待ったんだってことですよ。これが写真道。

彼はいま、故郷の伊那を写真に残そうとしている。伊那の風俗、暮らし、ひと。特にひとを撮りたいと彼は言う。そんな「伊那のアーカイブ化」は、彼のライフワークになるだろう。

-

小正月に行われる「どんど焼き」の風景。これもスキャナーで取り込んだもの。

-

恐らく同じ被写体をカラーで撮影したもの。カラーも色情報がなるべく少ないほうがメッセージが伝わりやすい。

最後の写真は、撮った瞬間、彼自身が快哉を叫んだというものを選んだ。なるほど、北島敬三氏がニューヨークで撮りためたスナップに近い。表情にインパクトがあるし、多少ぶれていても写真の持つ力は少しも変わらない。

残念ながら、この秋、彼はマルミ光機を去り、別の道を歩むこととなった。このコラムは、そんな彼の置き土産なのか、あるいは彼への餞(はなむけ)なのか、まあそんなことはどっちでもいいけれど、今回の取材に快く応じていただき感謝しております。

ともかく、今後のご活躍をお祈りしています。

(北村)